製造業の現場改善の支援をしていて、次のような状況に気づくことがあります。

・せっかくの「工程管理」「在庫管理」「原価管理」「生産技術」などの知識が生かし切れていない

・工程管理は現場が行うもの、原価管理は経理が行うもの、と思い込んでいる

・問題を前にして、すぐに「解決できない」「難しい」と諦める人がいる

このまま問題を放置しても改善が進まず、生産性が上がらないことには気づいている。しかし、具体的にどうすればいいか解決の糸口が見えない、と悩む経営者や現場責任者も多いことでしょう。

学んだはずの知識をきちんと生かし、各部門が協力、連携して問題を解決して成果を上げていく。そんな理想の状態に近づけるには、どうすればいいか。

一つの答えは、あらためて「工程管理」に目を向けてみることです。

「いまさら工程管理?」と思われるかもしれませんが、適切な工程管理が行えている現場は少ないのが実情です。

今一度、正しい工程管理に立ち返ることで全体が見え、学んだはずなのに生かし切れていない各分野の知識を組み合わせて、リアルな現場での問題を解決できるようになります。

この効果はおそらく皆さんが想像されている以上に大きく、私が支援した企業でも、この工程管理を見直すという、一見シンプルで、じつは緻密さも要求される取り組みは、中小製造業の現場に大小さまざまな恩恵をもたらしてきました。

この記事では、正しい工程管理をキーとして、製造業の生産性向上していく勘どころをお伝えしていきます。

また、記事の最後では、ある工程の待機時間を10分の1以下に短縮させることに成功して生産性を大きく向上させた金属部品メーカーの事例も紹介しています。

目次

「全体と部分」の話

正しい工程管理によって全体が見えると、ともすればバラバラになったままで活用できていない知識を組み合わせて、在庫管理、原価管理、そして生産技術の活用がスムーズにできる、というメリットが生まれます。

まずは、このような正しい工程管理の有用性を理解するための前提として「全体と部分」のお話をします。

ここの理解が生産管理の真髄とも言える、正しい工程管理実現のために大切になってきますので、少し抽象的な内容ですがお付き合いください。

全体を見るとはどういうことか?

全体とは部分の集合です。

ホテルに例えると、ホテルの建物が「全体」、客室や大浴場をはじめとする、すべての施設が「部分」と言えます。

あなたがもし「部分」である客室の中にいるとすれば、ホテルの建物「全体」を見ることはできません。

かといって、外から建物を見ているだけでは、ホテルの規模、客室や施設の配置はなんとなくしか想像できませんし、当然、客室の中のことは見えません。

このように全体から見えてくるものと、部分から見えてくるものは違います。

ですから、状況などを正しく把握するためには、全体と部分のどちらも見る目を持ちましょう、ということになります。

そして、製造業の現場では正しい工程管理こそが正しく見ることを実現させてくれます。

「部分」の正しい区切り方

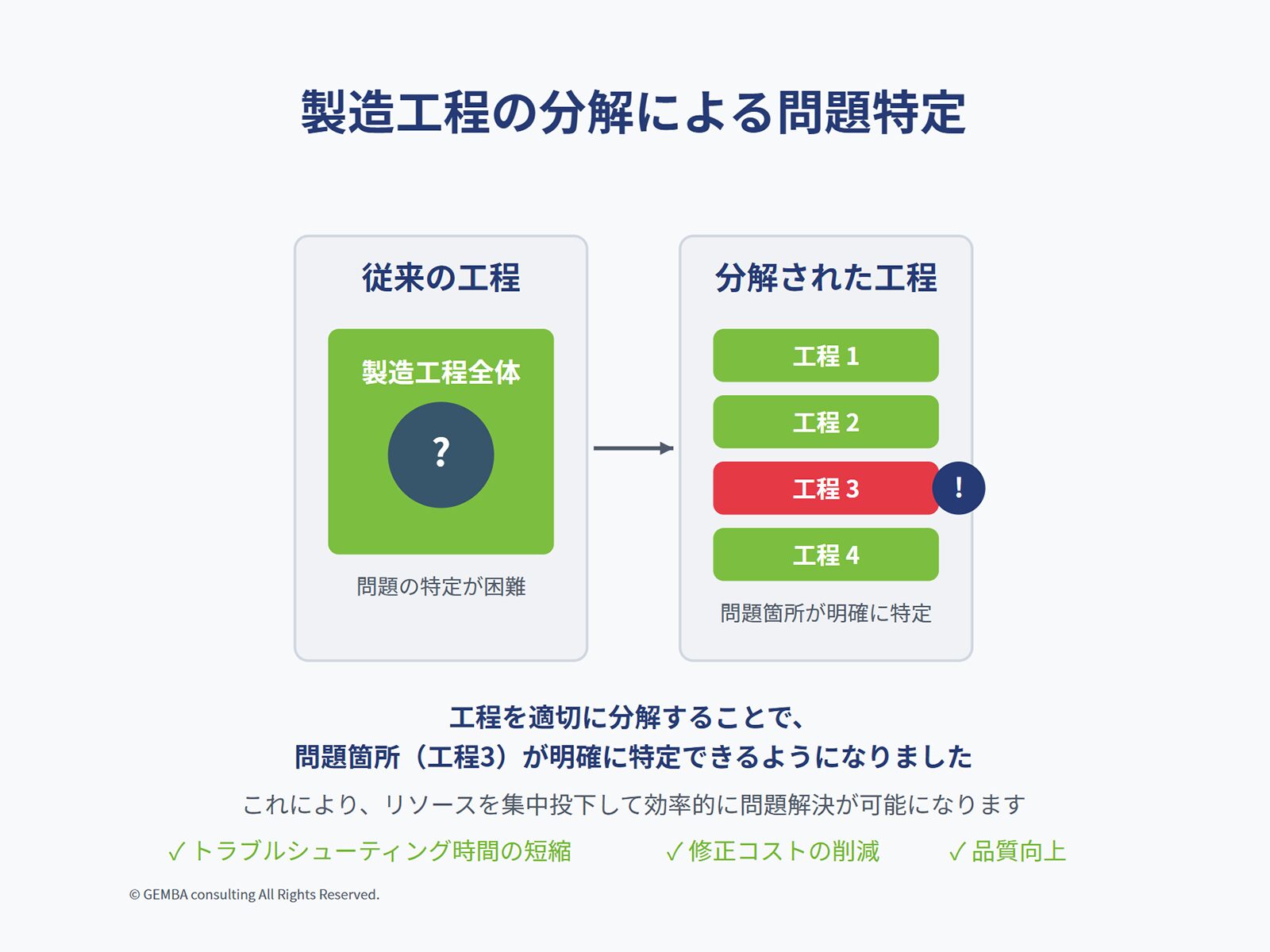

言うまでもなく「全体」を区切ったものが「部分」です。この部分の切り取り方、区切り方には注意が必要です。

全体をなんとなく区切っただけでは、それは「正しい部分」とは言えません。思いつきで、あいまいに区切ってしまうと、真の問題解決につながらないのです。

全体を正しく区切るためにはいくつかのポイントがあります。

その一つが「モレなく・ダブりなく」区切ることです。ロジカルシンキングに必要な「MECE」という言葉で言い表される思考法です。

さらに、一度区切った「部分」を絶対視するのではなく、常に「区切り方が甘いのでは?」「もっと細かく区切った方がいいのでは?」などと疑ってみて、区切り方自体を改善していくことも大切です。

正しく「全体」を見ることは、正しく区切られた「部分」を見ることでもあるのです。

実際の製造現場では、工程を正しく、必要な細かさまで適切に区切って定義することが問題解決につながります。

正しく区切った結果として現場の状況全体が正しく見えていることこそが、工程管理の前提条件なのです。

説明が理屈っぽくなりましが、まとめると、ちゃんと区切って、全体を見ましょうね、ということです。

正しい工程管理のポイント

正しい工程管理のポイントは、工程を正しく定義して管理することです。

製造現場は多くの工程が集まってできています。

もちろん、工程は企業ごと、製品ごとに異なり、その名前や区切り方、管理項目も一様ではありませんが、工程を正しく定義するという方法は、どんな製造業の環境に対しても共通してあてはまります。

たとえば「樹脂加工」のケースで考えてみましょう。

この場合、一口に「樹脂加工」と言うのではなく、

●粗材加工:樹脂の素材を切断する工程

●中間加工:部品に穴を開けて形状を整える工程

●仕上げ加工:最終製品として完成するための組立や塗装工程

というように、工程を細かく区切ることではじめて管理できるようになります。

簡単なことのように聞こえるかもしれませんが、思い込みなどが邪魔をして、適切に工程が定義できていない現場はかなり多いです。

正しい工程管理によって発生するメリット

さて、正しく工程を定義することができたとすると、どのようなメリットが生まれるでしょうか?

ここでは「在庫管理」「原価管理」「生産技術」の知識との組み合わせの視点から説明します。

正しい工程管理による在庫管理の精度向上

「在庫管理」の目的は、企業が保有する部材、仕掛、製品の在庫を適切にコントロールし、過不足のない状態を維持することです。

工程を正しく定義できていれば、在庫の分類が工程ごとに明確になり、粗く定義してしまったときよりも在庫管理の精度が向上します。

さきほどの樹脂加工の工程を例にとります。

樹脂加工という1つの工程だけで管理すると、加工前と加工後の在庫しか把握できません。そこで、工程を粗材加工、中間加工、仕上げ加工の3つに細かく分けて定義すると、それぞれの工程の間の在庫まで把握できるようになります。

正しい工程管理による正確な原価管理

次に「原価管理」について見ていきます。

原価管理の目的は、製品の生産にかかるコストを正確に把握することです。工程を適切に細かく定義できていると、どの工程にどのようなコストが発生しているかを把握できます。

樹脂加工の例でいうと、3つの工程を定義した場合では、各工程単位でコストを把握することができます。しかし、樹脂加工という1つの工程だけでは、樹脂加工全体にかかるコストしか把握できず、問題解決にはつながりません。

正しい工程管理と生産技術の導入

IE(Industrial Engineering)も含めた「生産技術」は、工程管理をサポートするための強力なツールです。

特に次のような技術が、工程管理の精度向上に役立ちます。

・IoT技術:リアルタイムでの生産状況モニタリング

・自動化機器:生産ラインでのボトルネック解消

こうした技術を導入しやすくするためにも、適切な工程管理が必要です。

たとえば「樹脂加工」全体をモニタリングするIoT技術というものは存在しませんし、仮にできたとしても莫大なコストがかかるでしょう。また、実際の改善につながる有用なデータが得られるとも思えません。

それに対して、粗材加工、中間加工、仕上げ加工の状況をモニタリングすることは、比較的安価なIoT機器を導入することで実現できます。

【参考記事】製造業がIoT導入でメンテナンス予測の最適化する方法とポイント(チェックリストあり)

自動化機器についても同様のことが言えます。

件の「樹脂加工」全体を自動化することはできなくても、粗材加工、中間加工、仕上げ加工というように細かく定義された工程の中から生産性を下げているボトルネック工程を見つけ出し、それをピンポイントで解消する自動化機器なら、中小の製造業でも導入できる可能性が高くなるのです。

待機時間を10分の1以下に短縮!正しい工程管理による現場改善事例

ここまでの説明で、正しい工程管理と「在庫管理」「原価管理」「生産技術」の知識をそれぞれ組み合わせることが、リアルな現場の問題解決につながることをお分かりいただけたと思います。

最後に、工程の定義を見直して、出荷検査工程の在庫が減り、この工程での待機時間を157日/月から15日/月へ、つまり10分の1以下に短縮させることに成功した、当社支援先である金属部品メーカーの事例を紹介します。

このメーカーでは、まず工場内に置かれている在庫の状況を中心に、従来から定義されていた工程を基準に、詳細に分析しました。

その結果、出荷検査待ちの製品在庫が多くあることが分かりました。

一般に、ボトルネックとなっている工程の直前では、在庫が多くなる傾向があります。

つまり、この現場では「出荷検査の工程がボトルネックとなっている可能性が高い」ということが確認できたのです。

この分析結果を受けて、出荷検査という工程を再定義しました。

具体的には、従来「出荷検査」と定義されていた工程を「測定検査」と「数量検査」という2つの工程に分けて定義し直したのです。

そして、測定検査の工程を注文確定の工程よりも前に設定し、生産技術である三次元測定機を導入して測定を自動化しました。さらに、数量検査の工程の人員も増強しました。

この結果、製品在庫が削減されて工程の待機時間が大幅に減少し、生産効率の向上に成功したのです。

まとめ

生産管理の基礎知識をバラバラのものとして「知っている」だけではなく、全体の状況に応じて組み合わせて「使える」ものにするためには、正しい工程管理が大前提であり、正しい工程管理の実現こそが生産管理の真髄とも言えるのです。

「知っている」と「使える」は違います。

この考え方が浸透していくことで「工程管理は現場が行うもの」「原価管理は経理が行うもの」という思い込みから逃れることができるでしょう。

また、問題を前にして、すぐに「解決できない」「難しい」と諦める人も「チャレンジしよう!」と前を向けるきっかけになると思います。

※さらに詳細な事例や研修、特定の課題に対するカスタマイズされた改善案については、お気軽にお問い合わせください。

お客様の声のご紹介

お客様へのインタビュー動画をご紹介しています。お気軽にご相談いただけますと幸いです!

一緒に読んでいただきたい関連記事

- 「一元管理」のつもりが現場を止める――生産管理システムの落とし穴

- 製造業でコンサルタントが活用するプロジェクトマネジメント

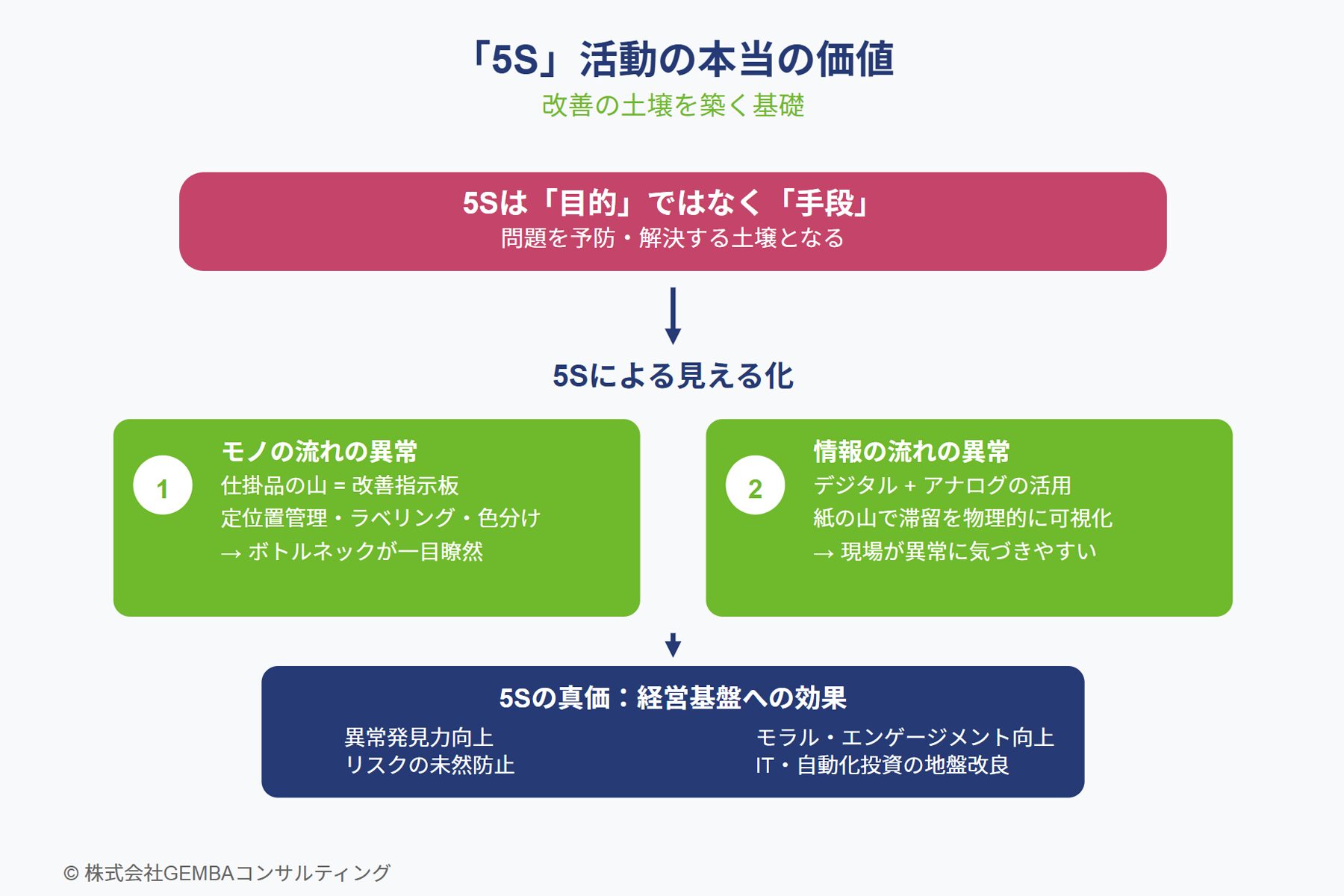

- 「5S」活動の本当の価値 – 改善の土壌を築く基礎

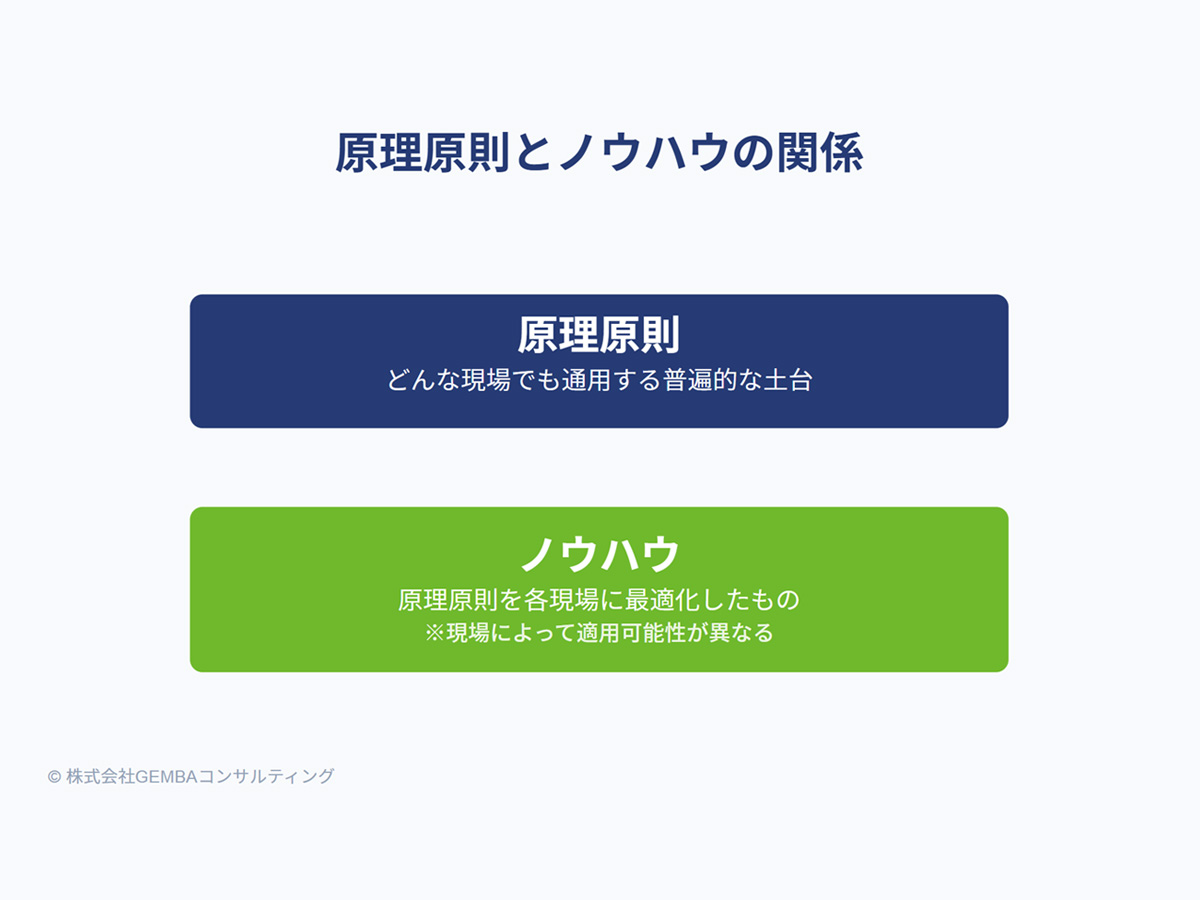

- 「原理原則だけで生産管理の成果が出ますか?」はい、出ます。

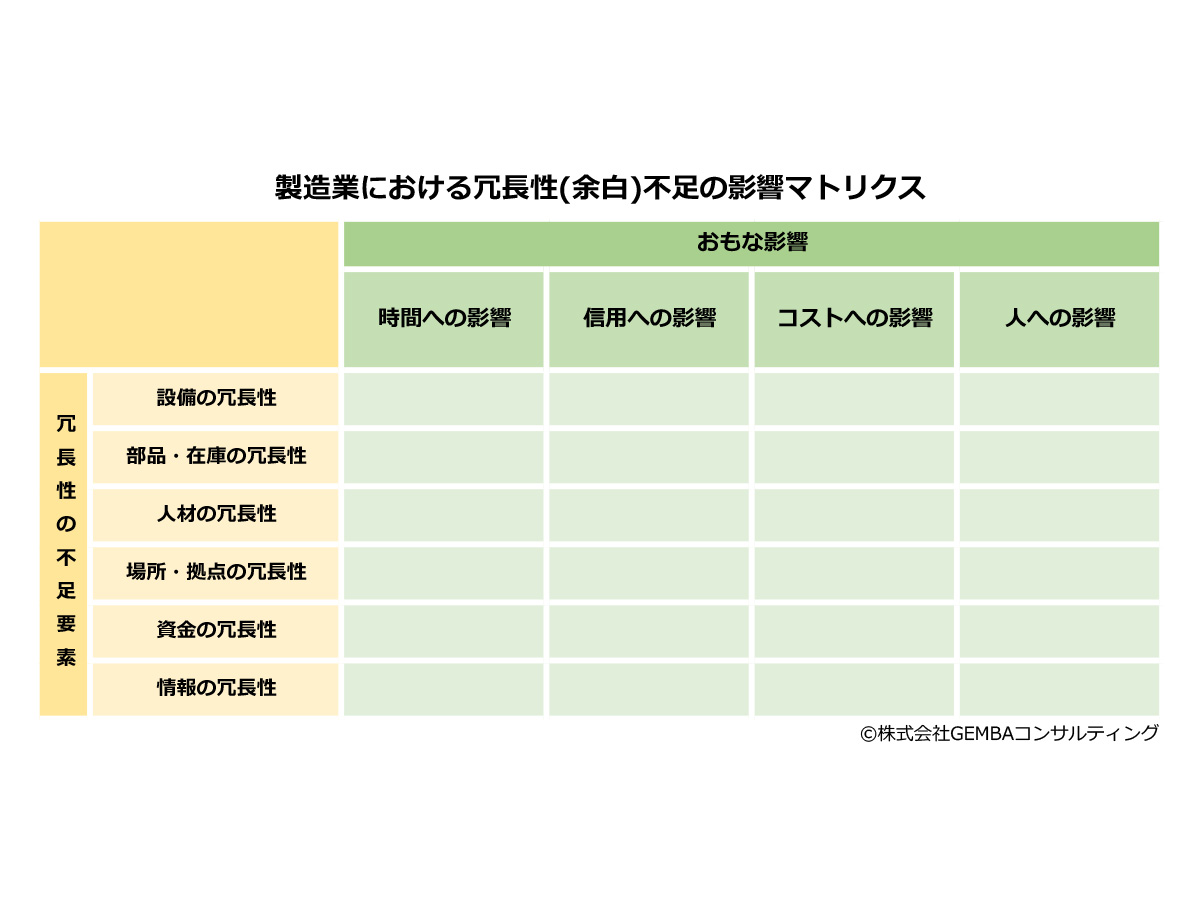

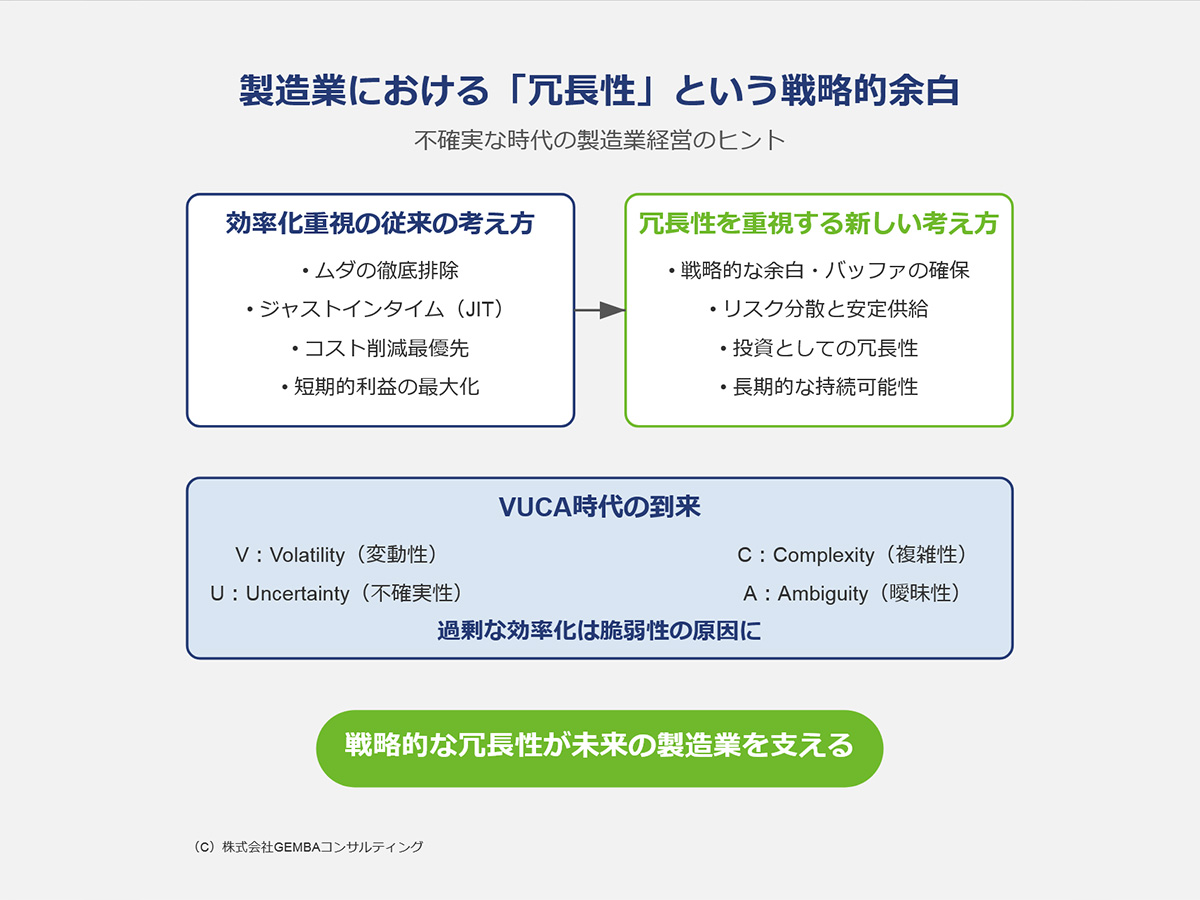

- 製造業における冗長性(余白)不足の影響マトリクス ー VUCA時代の経営リスク評価フレームワーク

- どこまでムダを切り詰めればいいのか?製造業の「冗長性」という戦略的余白(不確実な時代の製造業経営のヒントシリーズ1)

- ISO9001審査員が解説する最新改訂情報とおすすめ記事6選

- 正しい工程管理から見直す生産管理の勘どころ(工程が10分の1に短縮した事例付き)

- 製造業がIoT導入でメンテナンス予測の最適化する方法とポイント(チェックリストあり)