新入社員を迎える季節になりました!これをお読みの皆さまには教育制度や教育していくための仕組みなどはありますでしょうか?少し古いですが、2011年の日本政策金融公庫の調査によると、中小企業の経営課題として、人材育成は2位に挙げられています。

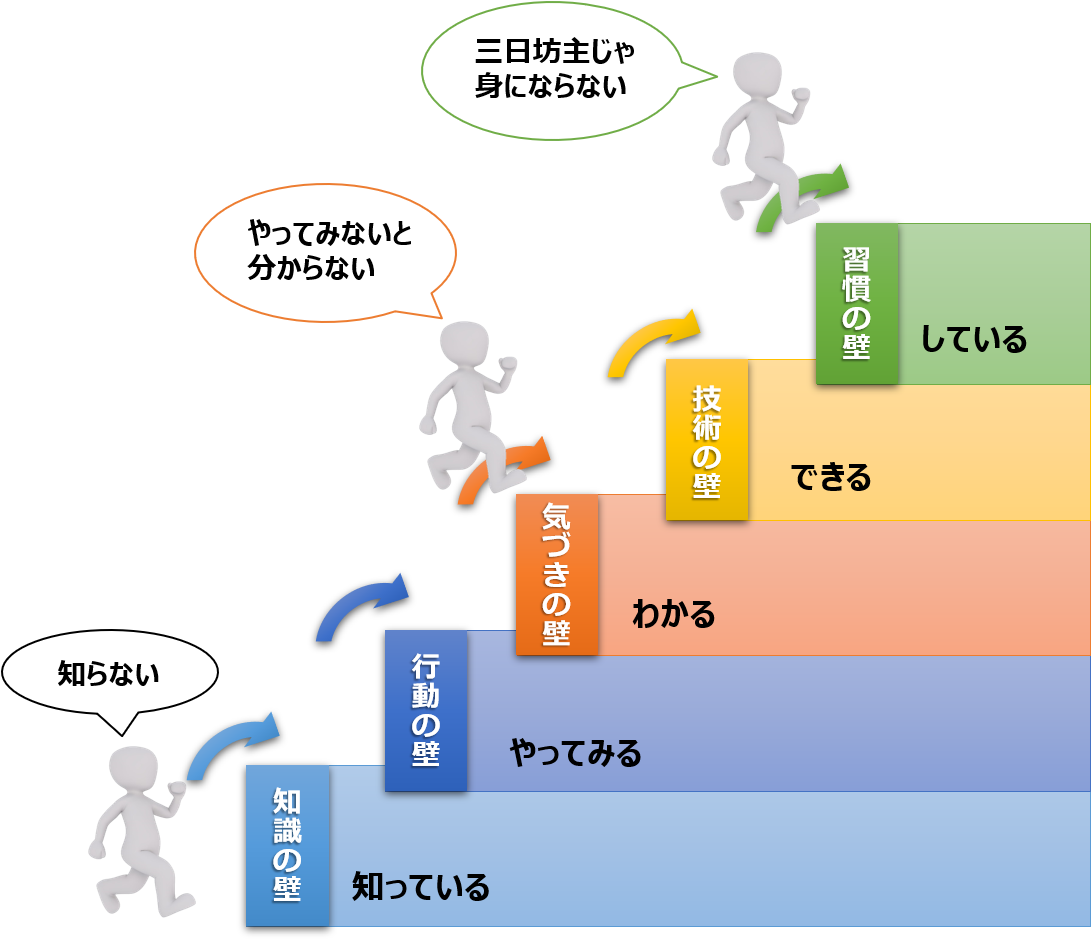

この人材育成に関する悩みは現在でも変わらないものだと考えられます。さて、今回は、新入社員に限らず、教育をしていく上で必要な考え方を紹介します。人がしっかりスキルを身につけていくためには、5つの壁があります。

その壁を超えて一段上のステージに立つことができますので、そうした壁とステージがあることを踏まえつつ、教育やご自身の学習に生かしてみてください。

6つのステージと5つの壁

上の図を見てください。これが、6つのステージと5つの壁です。それぞれ、どういうことなのかを解説していきましょう。

壁①:知識の壁

まず最初は、「全く知らない」という状態(ステージ)から始まりますよね。その状態から、少なくとも「知っている」のステージに上がってもらう必要があります。教育で言うと座学で行われがちな部分です。

座学はつまらないと思われがちですが、まずこの【知識の壁】を超えないといけないので、どうしても必要なんですよね。

壁②:行動の壁

さて、「知っている」のステージからレベルアップするためには、「やってみる」ことが必要です。話だけ聞いて、写真だけ見て、現場だけ見て、分かった気になってしまうというのはこの【行動の壁】を超えていないことが原因です。

『とにかくやってみる!』

なんとなく昭和的でもありますが、バーチャルの世界では代えがたい体験が必要だと思います。

壁③:気づきの壁

「やってみる」のステージに上るとほぼ同時に、やってみたからこそ分かることがあります。

これが【気づきの壁】です。

本当にだた単にやってみるだけじゃなく、ちょっと考えながらやってみて、コトの本質に気がついたり難しさを知ったりする「わかる」のステージです。そこそこ経験がいる作業だったり、大変な作業を軽んじている人がいるとすれば、この気づきの壁を超えていないのだと思います。考えながらやってみないといけませんね。

壁④:技術の壁

作業や仕事の本質に気がついたら、それが自分の力でできるようになるまでには技術を習得しなければいけません。

「分かるけどできない」から「できる」のステージに上るんですね。

そのときの壁が【技術の壁】です。

この壁に関しては、本人が技術不足に気がついているパターンと、気がついていないパターンがありますので、注意深く観察してあげましょう。

壁⑤:習慣の壁

最後は本当に身についたかどうかの「している」のステージに上る【習慣の壁】です。

ちょっとやって一回だけできた人と、常にできる人の差ですね。これは、本人が気がついていることは多いのですが、周りから見たときには差が分かりにくいです。相手がどんな状態なのか、ヒヤリングや日常的な観察で習熟度を見てあげてください。

おわりに

いかがでしたでしょうか?自社の教育制度やOJTの内容はこのステップを着実に上るように設計されていますか?何より、まずはこれからスキルを習得していく本人が、このステップがあることを理解して、自分がどの状態にいるのかを認識して教育を進めていく必要がありますね。

また、自身の自己啓発においても、この考え方を自身に当てはめて学習に取り組んでみると良いでしょう。従業員や管理層、経営幹部の教育制度や教育方法にお悩みの方は、下記のボタンから遠慮なくお問い合わせください。

お客様の声のご紹介

お客様へのインタビュー動画をご紹介しています。お気軽にご相談いただけますと幸いです!

一緒に読んでいただきたい関連記事

- 「5S」活動の本当の価値 – 改善の土壌を築く基礎

- 【代表大原が登壇】栃木県主催「令和7(2025)年度スマートファクトリー伴走支援事業」プレセミナー

- プレス技術 2025年7月号(日刊工業新聞社)に連載記事が掲載されました

- プレス技術 2025年6月号(日刊工業新聞社)に連載記事が掲載されました

- 「原理原則だけで生産管理の成果が出ますか?」はい、出ます。

- まじめな現場リーダーほど「与えられた問題」の罠にはまる

- 問題解決が上手な現場の「再定義力」

- 製造業における冗長性(余白)不足の影響マトリクス ー VUCA時代の経営リスク評価フレームワーク

- どこまでムダを切り詰めればいいのか?製造業の「冗長性」という戦略的余白(不確実な時代の製造業経営のヒントシリーズ1)

- プレス技術 2025年5月号(日刊工業新聞社)にて新連載が始まりました

- ISO9001審査員が解説する最新改訂情報とおすすめ記事6選

- 正しい工程管理から見直す生産管理の勘どころ(工程が10分の1に短縮した事例付き)